【完全ガイド】後継社長のための給与制度見直し|社員の不満をなくし組織を強くする方法

「公平さを保ちたい。だが、ベテランと中途・若手のバランスが崩れる。」

「評価はあるのに、給与に結びつかない。」

事業承継した後に、多くの後継社長が最初に直面する“壁”は給与に関連することも多いです。それを解決するには、感覚ではなくいかにルールと数字で説明するかです。

本記事では、後継社長によくあるつまずきと“今の時代に合う”解決の道筋を、分析→基準づくり→ルール設計→移行→説明会の5ステップで整理。実例も交えながら、社員の納得と経営方針をつなぐ「役割基準」や「給与ルール」の設計ポイントをわかりやすく解説します。

(1)後継社長だからこそ感じる給与のお悩みとは?

後継社長が最初に直面する大きな課題のひとつが「給与」にまつわる悩みです。

給与は社員にとって最も身近で、日々のモチベーションや会社への信頼感に直結する要素だからこそ、先代のやり方をそのまま踏襲するだけではうまくいかない場面が出てきます。特に「公平感の欠如」や「説明責任の重さ」は、後継社長だからこそ強く突きつけられる問題です。

ここでは、後継社長がよく抱える給与に関する代表的なお悩みを3つご紹介します。

よくあるお悩み①:先代と同じように感覚で給与を決めることが難しい・納得感が得られない

先代の時代は、社長の経験や人柄を背景に「この社員にはこれくらいだろう」と感覚的に給与を決めても、社員が納得してついてきたケースが多くありました。ところが後継社長になると、その“勘”や“暗黙の了解”をそのまま引き継ぐことは難しくなります。社員からは「なぜ自分の給与がこの金額なのか」「昇給はどんな基準で決まるのか」といった問いが出やすくなり、説明責任を果たせないと不満や不信感につながってしまいます。感覚ではなく仕組みとして示すことが求められる一方で、まだ十分に整備されていないことが大きな悩みとなるのです。

よくあるお悩み②:若手の抜擢や中途社員の採用時に、ベテラン社員との給与バランスを取るのが難しい

後継社長が直面しやすいのが、給与バランスの問題です。優秀な若手を抜擢したり、中途社員を採用したりすると、長年勤めてきたベテラン社員との給与差が顕在化します。たとえば「新しく入った社員の給与が自分より高い」「後輩が昇給して自分と同じ水準になった」といった状況が生まれると、ベテラン社員に不公平感が広がりやすくなります。一方で、採用市場の相場や将来の成長を考えれば、若手や中途社員に一定の処遇を与えることも必要です。この板挟みの状況に頭を悩ませる後継社長は多く、組織のモチベーション維持に直結する大きな課題となります。

よくあるお悩み③:後継社長としての方針に沿った給与の仕組みに変えられない

自分なりの経営方針や会社の未来像はあるものの、それを給与の仕組みに反映できずに悩む後継社長は少なくありません。たとえば「成果を出した人を正当に評価したい」「若手の成長を促したい」と考えても、先代からの仕組みがそのまま残っていると方針とのズレが生じてしまいます。自分のやりたい経営と実際の制度が噛み合わず、社員にビジョンを示しにくいという葛藤が生まれるのです。

このように、後継社長が直面する給与にまつわる悩みは、いずれも「先代のやり方をそのまま続ける」だけでは解決できないものばかりです。感覚や慣習に頼ったルールでは、社員からの納得感や信頼を得にくくなり、経営者自身も方針を示せないという壁にぶつかります。だからこそ、後継社長には自らの時代に合った給与制度を整え、組織に新たな基盤を築いていくことが求められるのです。

(2)なぜ後継社長に給与制度の見直しが必要なのか?

では、なぜ後継社長にとって給与制度の見直しが欠かせないのでしょうか。

単に給与を決める仕組みというだけでなく、給与制度は「社員の安心感」「経営方針の明示」「人材の定着・採用」といった、会社の根幹に直結する役割を担っています。特に世代交代のタイミングでは、その重要性が一層大きくなります。ここでは、給与制度の見直しが必要とされる代表的な理由を3つご紹介します。

①世代交代期は“社員の不安”が高まる

社長が交代する時期は、社員にとって「会社の将来はどうなるのか」「自分の立場や待遇は守られるのか」といった不安が最も強まる時期です。特に給与は生活に直結するため、少しの曖昧さや不透明さでも大きな不信感につながります。だからこそ、世代交代のタイミングで給与制度を見直し、社員に安心感を与えることが欠かせません。

② 給与は経営方針を伝える最もわかりやすいメッセージ

給与の仕組みには「どんな人材を評価するのか」「会社がどの方向を目指しているのか」という経営方針が表れます。たとえば「挑戦する社員を評価する」「安定的な貢献を重視する」といった考え方は、給与制度を通じて社員に伝わります。言葉だけでなく制度で示すことで、後継社長としての姿勢やビジョンがより明確に伝わり、組織に一体感を生み出せるのです。

③放置すると「辞める人が出る/不満が溜まる/採用できない」

給与制度の見直しを後回しにすると、社員の不満が積み重なり、優秀な人材から順に離れていくリスクがあります。さらに、不透明な制度は社内の信頼感を損なうだけでなく、採用市場でも不利に働きます。結果として「辞める人が増える」「残った社員のモチベーションが下がる」「新しい人材が採用できない」という悪循環に陥りやすくなります。

このように、後継社長にとって給与制度の見直しは「社員の安心感」「経営方針の浸透」「人材の確保」といった経営の根幹に関わる重要なテーマです。しかし実際には、自社の給与制度がどの程度うまく機能しているのかを客観的に把握できていないケースも少なくありません。

そこで次に、見直しが必要だとわかる“給与制度が機能していないサイン”を具体的にご紹介します。

(3)給与制度が機能していないサイン

では、実際に自社の給与制度がうまく機能しているかどうか、どのように判断すればよいのでしょうか。ここでは「見直しが必要だ」とわかる代表的なサインをいくつかご紹介します。

- ■ がんばっても給与に反映されていない

成果を出しても給与が変わらず、社員が「ちゃんと見てもらえてない」と感じている。 - ■ 昇格や昇給の基準が不透明

「なぜあの人が昇格したのか」「自分は何をすれば昇給できるのか」が説明できない。 - ■ 給与バランスが崩れている

例えば、新しく入った中途社員の給与が、より貢献でき得る既存社員より高く、不公平感が生まれている。 - ■ 評価シートで評価しているが、給与制度と切り離している

評価制度はあるが、育成のツールという位置づけで、結局経営者の裁量で給与が決まっている。 - ■ 採用や定着に悪影響が出ている

給与水準や仕組みが原因で、人材が集まらない・辞めてしまう。 - ■ 賞与を支給しても「もらって当たり前」のような空気がある

賞与の意義が浸透しておらず、「なぜこの金額なのか」が理解されていない。結果として、「支給されて当然」という受け止めになっている。 - ■ 過去に導入した手当で、支給の意味を説明できないものがある

経営者も手当の支給意義がわからず、原資の効果的な分配が損なわれている。

これらのサインが一つでも当てはまる場合、給与制度はすでに”十分に機能していない”状態にあるといえます。そのまま放置すれば、不満や不公平感が積み重なり、やがて組織全体の信頼や活力を損なうリスクが高まります。後継社長としての方針を示し、社員に安心感と納得感を持ってもらうためには、今こそ給与制度を見直す必要があります。

そこで次に、後継社長が取り組むべき給与制度見直しの5つのステップをご紹介します。

(4)後継社長がやるべき給与制度見直しの5ステップ

ステップ1:給与分析

給与制度を見直すうえで、最初のステップは“現状を正しく把握すること”です。感覚や印象ではなく、数字に基づいて自社の給与の状態を分析することで、今の制度の課題が明確になり、見直しの方向性が定まります。具体的には、以下の3つの分析を行うのが有効です。

分析①:総額人件費分析

会社の売上や付加価値に対して、総額人件費がどの程度の割合を占めているかを確認します。人件費の水準が高すぎれば経営を圧迫し、低すぎれば採用や定着に支障が出ます。全体のバランスを把握することで、給与制度を設計する際の「支払い可能水準」を明らかにできます。

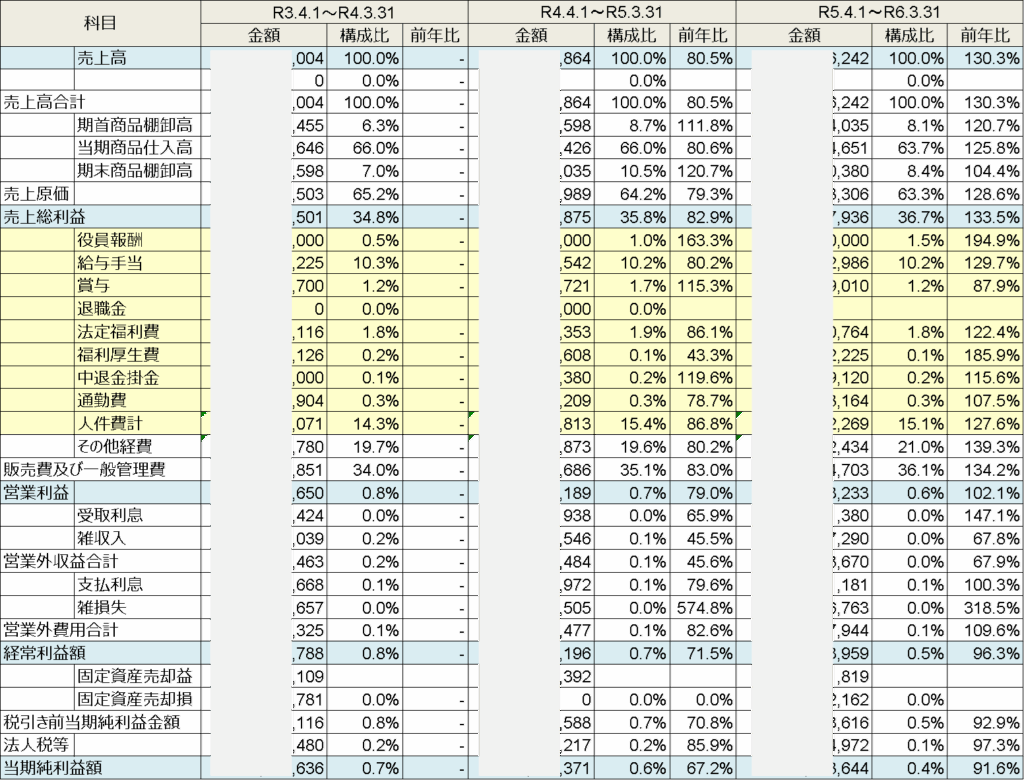

例えば、以下のように直近3期分の損益計算書を並べてみると、自社の人件費が売上に対してどの程度の割合を占めているのかが一目でわかります。下図のように「給与手当」「賞与」「法定福利費」など人件費に該当する項目を抜き出し、売上に占める比率を算出します。

この会社の場合、黄色のセルが人件費にあたり、過去3年間はいずれも売上の14〜15%程度で推移しています。このように、総額人件費が売上や付加価値に対して適正かどうかを把握することが、給与制度を見直すうえでの最初の重要な一歩になります。

分析②:個別給与分析

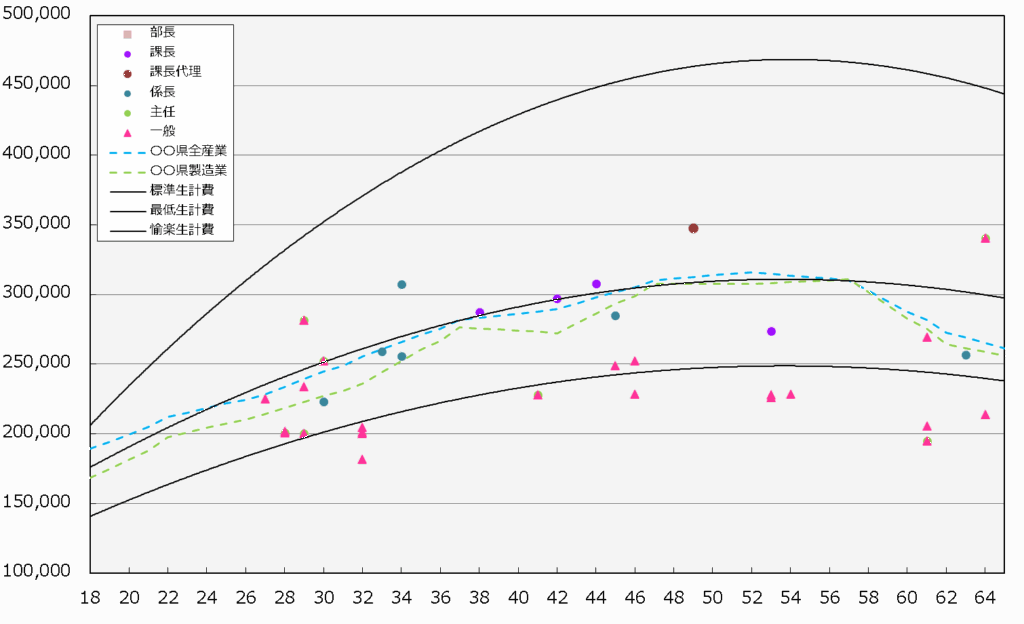

個別給与分析では、社員一人ひとりの給与を年齢や役職ごとにプロットし、分布状況を見える化します。図はその一例です。

点の位置が大きくばらついている場合、同じ年齢や役職で給与差が大きすぎたり、役職に就いていないのに高給与になっている社員が存在したりすることがわかります。逆に、特定の層だけが低く抑えられているケースも見つかります。

また、グラフ上には「生活費水準」や「地域相場」といった外部指標を併せて表示することで、自社の給与水準が市場と比べて高いのか低いのかを確認することが可能です。

このように、個別給与分析を行うことで、給与バランスの不整合や説明できない格差が浮き彫りになり、見直しの方向性を明確にできます。

分析③:給与構成分析

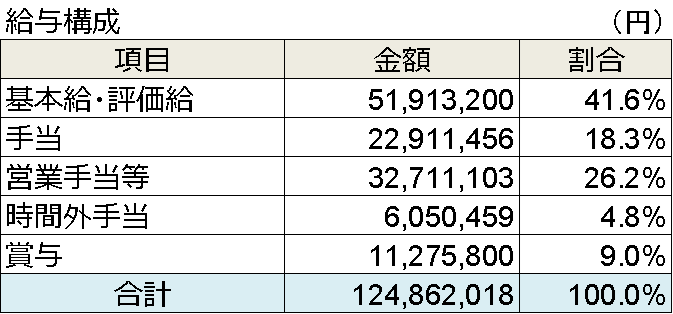

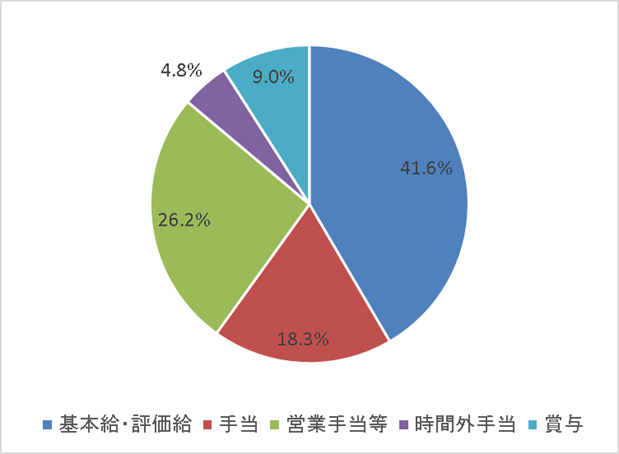

給与構成分析とは、基本給・各種手当・賞与といった給与を構成する要素の割合を整理し、全体のバランスを確認するものです。以下の図表はその一例です。

この会社の場合、基本給・評価給が約4割、手当や営業手当などが合計で約4割を占めています。さらに、賞与や時間外手当も一定の割合を持ち、全体の給与原資の配分が見えてきます。

構成比を整理することで、

- 「基本給が低く、手当が多すぎるために昇給の仕組みが複雑」

- 「賞与の比率が高く、業績に大きく左右されやすい」

- 「固定残業代が多く、実態と合っていない」

といった課題が浮かび上がります。給与制度を設計し直す際には、こうした構成のゆがみを是正し、将来にわたって運用しやすいシンプルな仕組みに整えることが大切です。

ステップ2:基準づくり

給与制度を見直すうえで欠かせないのが「基準づくり」です。基準にはさまざまな考え方があります。例えば、能力基準(スキルや資格に応じて決める)、職務基準(仕事の責任や権限に応じて決める)、年功基準(勤続年数に応じて決める)などがあります。

その中でも中小企業におすすめなのが 役割基準 です。役割基準とは「社員が担う役割や責任」に応じて給与水準を決める方法で、シンプルかつ納得感を得やすい仕組みです。

役割基準がおすすめな理由

■ 抜擢人事がしやすい

役割基準は「年齢や勤続年数」ではなく「担っている役割」で処遇を決めるため、若手や中途社員を早めに登用する際にも公平性を保てます。年功的な不満を抑えつつ、「役割を果たしているから評価されている」という納得感を社員に与えられます。

■ 仕事の範囲があいまいな中小企業でも適用しやすい

中小企業では、一人の社員が複数の業務を兼務することも少なくありません。職務を厳密に定義するのは難しいですが、役割基準なら「実際にどんな行動や成果を出しているか」に焦点をあてられるため、柔軟に評価できます。

■ 成長の道筋を示せる

役割を段階ごとに設定することで、「次にどんな役割を担えば昇格・昇給できるのか」が社員にわかりやすくなります。これは評価や育成の指針にもなり、組織全体の成長にもつながります。

このように役割基準は、中小企業にとってシンプルで納得感のある仕組みを作るのに適しています。しかし、役割基準を効果的に運用するためには「具体的にどんな役割を期待するのか」を明確にしなければなりません。そこで重要になるのが「役割要件書」です。

役割要件書とは?

役割要件書は「社員にどう成長してほしいか」を段階ごとに明確に示したシートです。

例えば、新人 → 一人前 → チームのまとめ役 → 組織のまとめ役 といった成長ステージを設定し、それぞれの段階で期待される役割や行動を記載します。

役割要件書には、社員の成長や処遇を整理するためのいくつかの基本項目が記載されます。まずは「ステージ(役割の段階)」です。これは新人、一人前、リーダー、管理職といったように、社員の成長段階を区切ったものです。次に「期待される役割」です。各ステージでどのような貢献や責任を担ってほしいのかを明示し、成長の目安となる基準を示します。さらに「役職との対応」も重要です。たとえばステージ4を課長に対応させるといったように、成長段階と役職を関連づけることで、昇格や昇給の道筋をわかりやすく社員に伝えることができます。

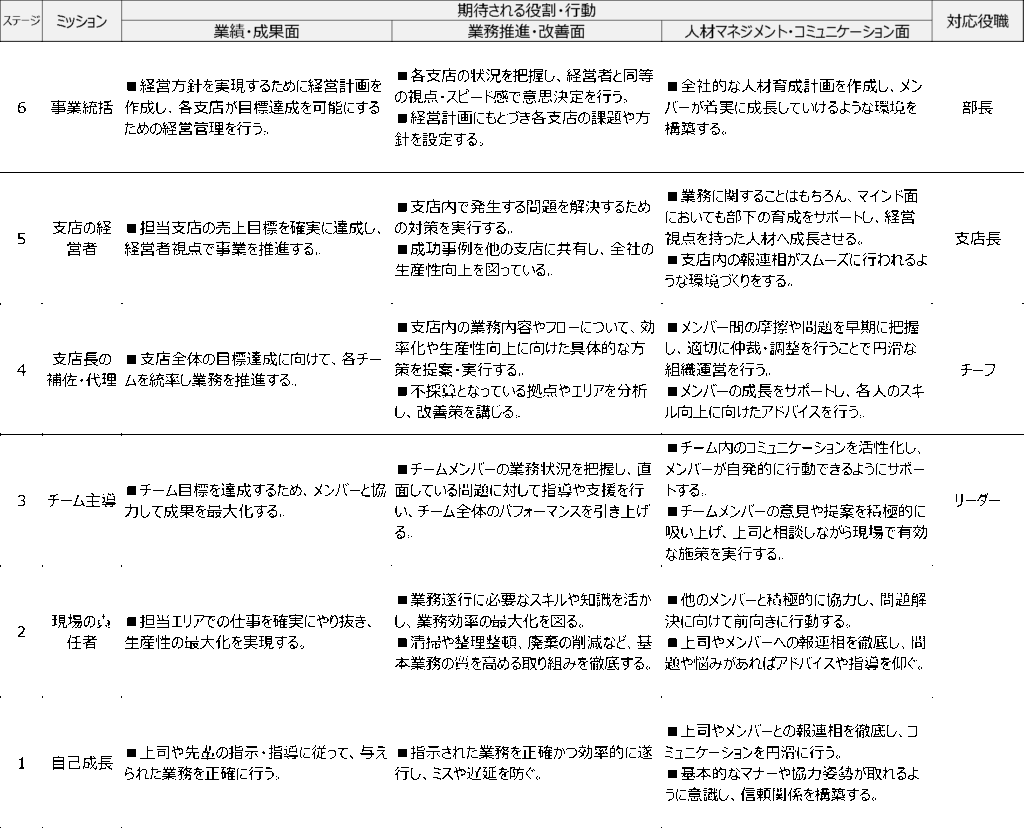

ある会社では、次のように役割要件書を作成しています。ステージごとに「ミッション(使命)」「期待される役割・行動(業績・成果面/業務推進・改善面/人材マネジメント・コミュニケーション面)」を整理し、最終的に対応する役職と紐づけています。

役割要件書の作成手順

手順①:ステージ設計:成長段階を区切る(例:新人〜役員手前まで)

まずは社員の成長段階を大まかに区切ります。

例として「新人 → 一人前 → チームのまとめ役 → 管理職」といった流れです。ここで重要なのは、段階を細かくしすぎず、社員が「次はここを目指せばいい」と理解できる数にすることです。

手順②:役割項目の検討

次に、それぞれのステージで何を期待するのかを整理します。具体的には以下のような項目です。

- ■ 成果・ゴール:そのステージで達成すべき最も重要な成果

- ■ 業務遂行(顧客対応や成果創出):日々の業務や顧客対応をどう進めるか

- ■ 改善・提案:現状をより良くするための取り組み

- ■ 組織・チーム運営:チームで成果を最大化するための役割

- ■ その他(安全・5S・コンプライアンスなど):会社として外せない基本行動

この段階で「何を重視するのか」を明確にすると、後の評価や昇格基準も作りやすくなります。

手順③:文章化

検討した役割項目を、社員が読んで理解できる文章に落とし込みます。

例えば「改善に取り組む」だけでは抽象的なので、「自分の担当業務において、より効率的な方法を考え提案する」のように、具体的な行動イメージが伝わる表現にします。

手順④:役職との対応を検討

ステージを「役職」とどう結びつけるかを考えます。

例えば、「ステージ3=主任」「ステージ4=課長」というイメージです。

ただし、中小企業では役職数が限られるため、必ずしも一対一で結びつけず「ステージは成長の目安」として運用する柔軟さも大切です。

手順⑤:シートに落とし込む

最後に、すべてを一枚のシートにまとめます。

「ステージ」「期待される役割・行動」「対応役職」を一覧化し、誰が見てもわかる形にすることで、社員との面談や評価に直接活用できる実務ツールになります。

役割要件書を作るときの検討ポイント

- ■ 一般職と管理職の区分けをどうするか

どこからを「プレイヤー」とし、どこからを「マネジメント」とするのかを明確にすることが重要です。線引きがあいまいだと、責任範囲や昇格基準が不透明になりやすくなります。 - ■ ステージ数は何段階が妥当か

段階を多くしすぎると基準が曖昧になり、逆に少なすぎると昇格機会が限られて社員のモチベーションを損なう恐れがあります。自社の規模や昇格スピードに合わせたバランスが必要です。 - ■ スペシャリストコースなど複線型の設計が必要か

単線型(全員が管理職を目指す形)では、技能や専門性に特化した社員の処遇が難しくなることがあります。専門職やスペシャリストコースを設けることで、多様なキャリアを支えられます。 - ■ 役職とステージの対応をどう考えるか

ステージがそのまま役職に直結するのか、それともずれを許容するのかを決めます。小規模組織では役職数が限られるため、柔軟に運用できる仕組みが求められます。 - ■ 将来の組織拡大を見越して柔軟性を残すか

現在は部長までしか役職がなくても、将来の組織拡大を見込んでステージを設定することが大切です。役割要件書は「成長の目安」として設計し、役職数に縛られない柔軟性を持たせましょう。

期待できる効果

役割要件書を導入すると、制度が「評価や処遇の仕組み」であるだけでなく、社員の成長や組織運営を支える実践的なツールになります。特に次のような効果が期待できます。

- ■ 社員が「次に何を目指せばよいか」を理解できる

成長の段階が明確に示されるため、社員は自分の現在地と次の目標を把握できます。これにより、日々の行動に目的意識を持ちやすくなります。 - ■ 昇格や昇給の基準が明確になる

役割ごとの期待が可視化されることで、「なぜ昇格できたのか」「どうすれば昇給につながるのか」が説明できるようになります。処遇の納得感が高まり、不公平感の解消につながります。 - ■ 評価や育成の指針となり、経営方針と現場がつながる

役割要件書は評価や育成の土台としても機能します。後継社長の経営方針を役割の基準に落とし込むことで、ビジョンと現場の行動を一致させることができます。

ステップ3:給与の支給ルールづくり

役割要件書をつくったら、それをベースに実際の給与ルールを整備していきます。支給ルールを明確にすることで、社員にとっても「なぜこの給与なのか」「どうすれば上がるのか」が理解できるようになります。給与ルールを設計する主な方向性として以下の3つを紹介します。

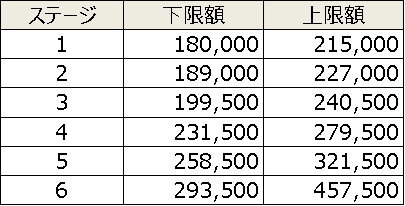

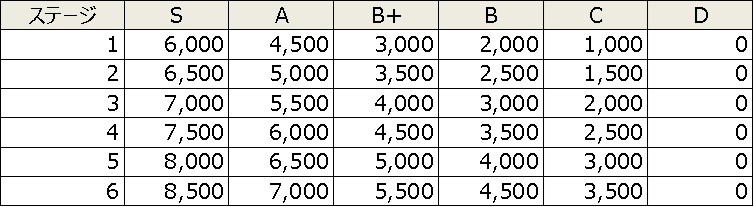

方向性①:基本給レンジや昇給ルールを設計する

役割要件書でステージを定義したら、そのステージごとに 基本給のレンジ(下限額〜上限額) を設定します。これにより、給与の「基準の幅」が明確になり、社員も自分の給与がどの位置にあるのかを把握できるようになります。

さらに、レンジの中での昇給は 評価結果に応じて段階的に決まる仕組み を整えると効果的です。例えば、評価が「S」であれば大幅昇給、「B」であれば小幅昇給、「D」であれば据え置き、といったようにルールを決めます。

この仕組みを導入することで、

- 年功や社長の裁量だけに依存せず、納得感のある昇給ができる

- 「頑張れば給与が上がる」という前向きなメッセージを社員に伝えられる

- 経営としても人件費の見通しが立てやすくなる

といった効果が得られます。

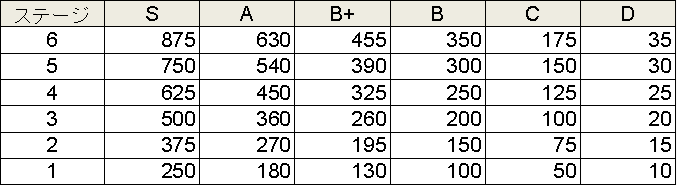

方向性②:業績連動型賞与ルールを導入する

賞与は「毎年決まった金額を支給するもの」ではなく、会社の業績や個人の成果に応じて配分する仕組みに変えることで、「より業績に意識を向きやすくする」「社員の納得感を高める」ことができます。

その方法のひとつが ポイント制賞与制度 です。

- 総原資を決める

まずは会社全体の業績をもとに、支給可能な賞与の総額(賞与原資)を算出します。 - 個人ごとにポイントを配分する

次に、社員の評価結果(ステージ1の例:S=250ポイント、A=180ポイント、B=100ポイント…)に応じてポイントを付与します。 - ポイントの合計で分配する

賞与原資を全社員のポイント合計で割り、1ポイントあたりの金額を算出します。その金額に各自のポイントを掛けたものが、最終的な支給額となります。

この仕組みを導入することで、

- 業績が良いときは全体に還元できる

- 成果を出した人ほど多くの賞与を得られる

- 社員の「なぜこの金額なのか」が説明しやすくなる

といったメリットが得られます。

方向性③:不要な手当を廃止し、有効な手当を新設する

給与制度の見直しでは、まず現在支給している手当を整理することが欠かせません。長年の慣習で残っている手当の中には、すでに支給の意味が薄れていたり、経営者自身も「なぜあるのか」を説明できないものが少なくありません。そのような手当は廃止し、原資をより有効に活用することが大切です。

一方で、社員の成長や貢献を促す手当を新設することは効果的です。例えば、資格取得や技能習得を評価する「資格手当・技能手当」、成果に直結する「営業手当」などです。会社の方針や未来像に沿った手当を整備することで、制度全体が経営方針とつながり、社員のモチベーションにも直結します。

ステップ4:新しいルールに移行する

移行時に社員の給与が大きく下がってしまうと、それは「不利益変更」となり、労働契約上の重大な問題を引き起こします。給与の引き下げは社員にとって生活に直結する打撃であり、たとえ制度改善のためであっても簡単には受け入れられません。場合によっては、労働基準法上のトラブルや退職者の増加につながり、経営に深刻なダメージを与えるリスクがあります。

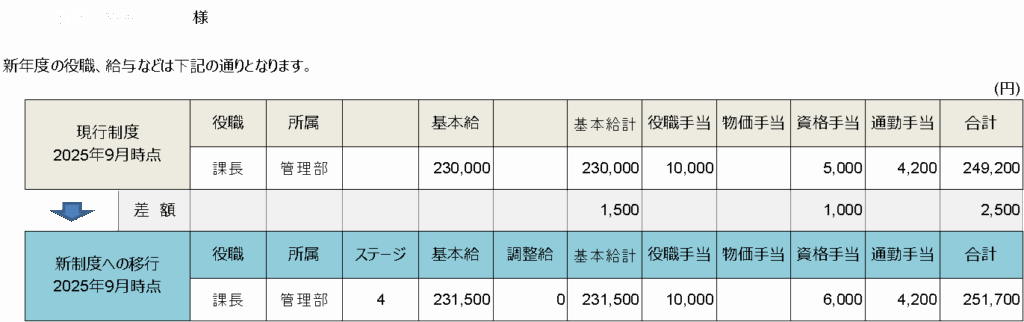

だからこそ、新制度への移行にあたっては 「現行と比べて給与を下げない」 という方針を徹底することが不可欠です。むしろ、新制度の趣旨を理解してもらうためには、以下のように、調整給を設けたり、新設の手当を加えたりして、社員にとって「不利益ではなく安心・納得につながる変更」であることを明確に示す必要があります。

- ■ 給与を下げない仕組み

現行制度での給与水準を保証し、新制度での計算額が下回る場合には「調整給」を設定して下支えします。 - ■ 場合によっては増えることもある

新しい役割基準に照らして、これまでの給与が低めに抑えられていた場合は、基本給や手当を見直すことで改善します。 - ■ 新設手当の追加支給

制度見直しの中で新しく設けた手当(例:資格手当・役割手当)を支給することで、社員のモチベーションを高めつつスムーズに移行できます。

このように「下げない」「必要に応じて上げる」という方針を明確にすることで、社員に安心感を与え、新制度を前向きに受け入れてもらいやすくなります。

ステップ5:社員向け説明会の実施

制度をつくっただけでは定着しません。最後のステップは、社員に対してしっかりと説明会を行い、理解と納得を得ることです。ここを丁寧に進めることで、不安や誤解を防ぎ、制度を前向きに受け入れてもらいやすくなります。

- 経営者の役割

経営者は会社全体の方向性やビジョンを語り、なぜ制度を導入するのか、その目的を自らの言葉で伝えます。これは「制度は単なる仕組みではなく、経営方針の一部である」というメッセージを社員に届ける大切な場です。 - 専門家の役割

具体的な制度の内容や運用方法については、私(外部の専門家)が説明を担当します。社員にとって分かりにくい専門用語や計算ルールをかみ砕き、誰もが理解できる形で伝えることで、安心感を持ってもらえるようにします。

説明会を通じて「経営者の思い」と「具体的な制度内容」の両面を伝えることで、制度が社員にとって納得感あるものとなり、スムーズな導入につながります。

(5)後継社長が給与制度改定に取り組んだ事例

年功制から脱却し、若手のやる気と定着率向上を実現 ~群馬県 製造業 従業員数70名~

群馬県にある従業員70名規模の製造業を営むH社。

この会社は空調機器の製造を中心に、半導体・医療・航空宇宙といった、特に高い品質が求められる分野へ製品を提供しています。職人技を駆使した精密な加工技術を強みとし、国家資格を持つ技能士が多数在籍。さらに、外国人技術者の育成にも積極的に取り組み、次世代を担う人材育成にも力を注いでいます。

しかし、ここ数年、現場からは以下のような課題が浮上していました。

■ 若手社員が「給与が上がる理由がわからない」と不満を抱え、定着しづらい

■ 評価制度が形骸化し、「評価されても給与に反映されない」という声が多数

■ 現場リーダーも「評価の仕方がわからない」「フィードバックが苦手」と困っていた

その結果、せっかく育てた若手が3年以内に離職してしまうケースが増加。

経営者は「技術継承のためにも、若手が“残りたくなる仕組み”を作らなければ」と制度改革に踏み切りました。

これまでの制度は、年次が上がれば自動的に月5,000円前後昇給する“年功序列型”。

評価制度自体は存在していたものの、評価結果と処遇(昇給や賞与)がまったく連動していませんでした。

特に、現場で頑張っている若手ほど「何をすれば評価されるのか」「なぜ先輩よりも給与が低いのか」に納得できず、やる気を失ってしまうケースが目立ち始めていました。

現場の班長からも「最近の若手はすぐ辞める」と嘆く声が出ており、根本的な仕組みの見直しが必要とされていました。

見直したポイント

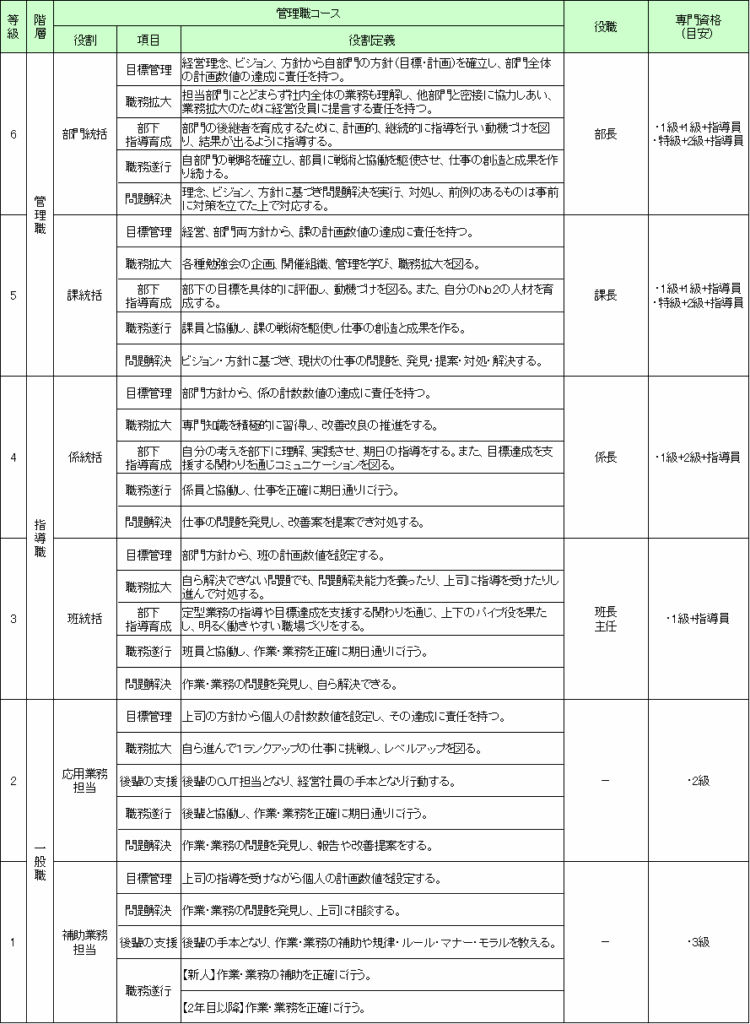

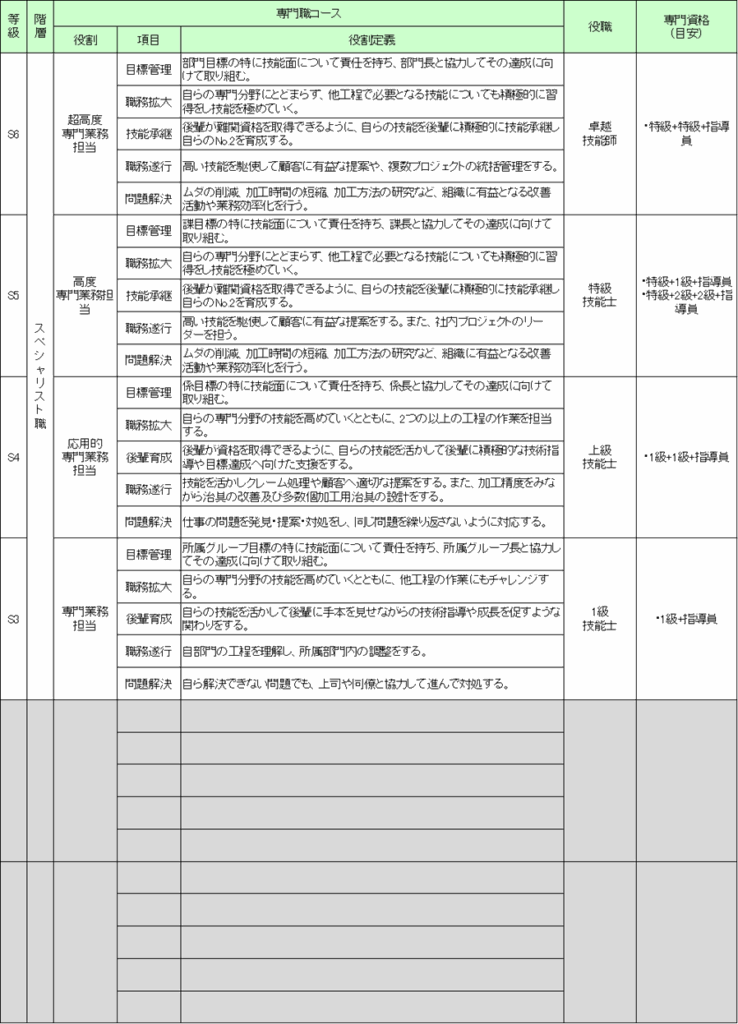

ポイント1:社員の役割を6段階に整理し、「管理職向け・技術職向け」の道を分けた

それぞれのステージで「どのような役割を果たすことが期待されているのか」を明文化したのが役割要件書です。

これにより、社員は自分に求められている行動や成果が明確になり、「何をすれば昇格できるか」が具体的にわかるようになりました。

以下に、管理職コース・専門職コースそれぞれの役割要件書を紹介します。

【役割要件書(管理職コース)】

【役割要件書(専門職コース)】

このように役割要件を明文化したことで、社員一人ひとりが「自分に求められている役割」や「次のステップで必要な力」を明確に把握できるようになりました。

昇格や昇給も、上司の主観ではなく「要件を満たしているかどうか」で判断されるようになったため、制度への納得感が大きく高まりました。

また、管理職にとっても「何を基準に評価し、どのように育成すればよいか」が明確になり、指導や面談が行いやすくなりました。

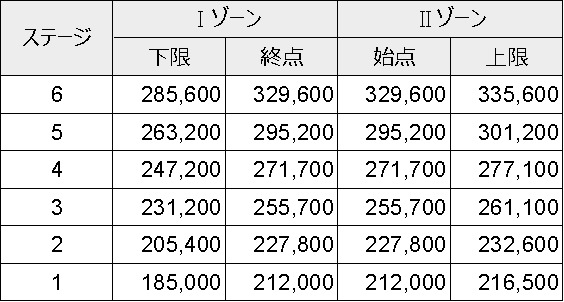

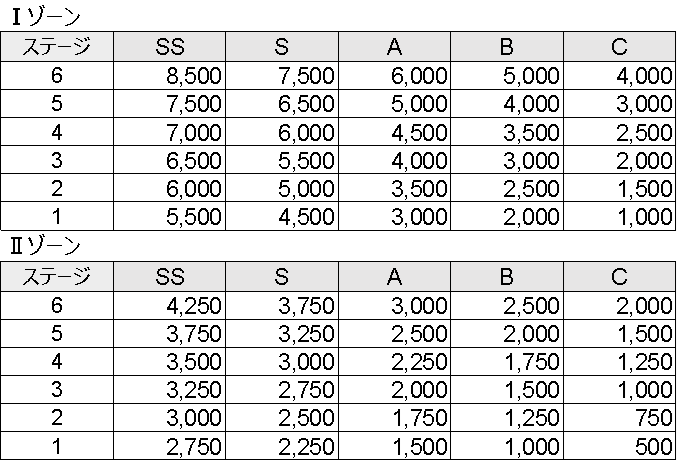

ポイント2:給与テーブルは“2段階”に設定(成長途中の社員はⅠ、ベテランはIIゾーン)

これまでの給与制度では、「毎年いくら昇給するか」が曖昧で、評価結果が給与にどう反映されるか分からないという課題がありました。

そこで、今回の制度見直しでは「基本給表」と「昇給額表」を明確に設け、誰が見ても分かる、ルールに基づいた処遇設計を行いました。

【基本給表(※作成時点の水準)】

まず、社員を同じ等級の中でも成長段階に応じて2つのゾーンに分類しています。

Iゾーン:育成段階。まだ習熟度は十分ではないが、成長途中にある社員

IIゾーン:役割を安定して果たせており、次の等級への昇格を見据えるステージの社員

各ゾーンには基本給の範囲(テーブル)を設定し、その中で「評価結果」に応じて昇給額を決定する仕組みとしました。たとえば、4等級のIゾーンにいる社員がA評価を受けた場合、翌年は4,500円昇給するといったルールを事前に提示しています。

【昇給表】

このようにすることで、社員も「何をすれば、どのくらい給与が上がるのか」が具体的に理解でき、モチベーションアップにつながっています。

ポイント3:業績連動型賞与ルール(ポイント表)を導入

従来の賞与は「会社の業績」や「社長の裁量」に大きく依存しており、社員にとっては「なぜこの金額なのか」が分かりにくい状況でした。そのため「支給されて当然」という雰囲気もあり、成果や行動との結びつきが弱かったのです。

そこで今回の制度見直しでは、業績連動型のポイント制賞与を導入しました。

まずは会社全体の業績をもとに「賞与原資」を確定。そのうえで、社員ごとに評価結果に応じたポイントを付与し、総ポイント数で原資を割ることで、1ポイントあたりの金額を算出します。最終的な支給額は、各社員が獲得したポイント数に応じて決定される仕組みです。

【ポイント配分表(例)】

S評価:250ポイント

A評価:180ポイント

B評価:100ポイント

C評価:50ポイント

D評価:0ポイント

この仕組みによって、「業績が良いときは全体にしっかり還元できる」「成果を出した社員ほど多くの賞与を受け取れる」「”なぜこの金額か”を数字で説明でき、納得感が高まる」といった効果が得られました。

実際の運用においても、「努力が形になって返ってきた」という社員の声が多く聞かれるようになり、賞与が単なる“ご褒美”ではなく、行動や成果を後押しする仕組みへと変わりました。

見直し後の変化

■ 社員の変化

新しい制度の導入によって、社員一人ひとりの行動や意識に大きな変化が見られるようになりました。これまでは「なぜこの金額なのか」「どうすれば昇給・昇格できるのか」といった不透明さが、やる気を削ぐ要因になっていました。

しかし今では、役割要件書で自分の現在地や次のステップが明確になり、給与テーブルやポイント制賞与で努力が処遇に直結するようになったことで、前向きにキャリアを描く社員が増えています。実際の面談でも「次は上の等級に進みたい」「もっと貢献して賞与を増やしたい」といった目標志向の発言が多くなり、自ら学び・挑戦する姿勢が育まれています。

■ 管理職の変化

管理職にとっても大きな転機となりました。これまでは「どのように部下を導けばよいかが曖昧」でしたが、役割要件が明文化されたことで指導や育成の方向性が整理されました。面談や日々のやり取りの中でも「今の役割で求められること」「次のステージで必要な力」を具体的に伝えられるようになり、部下の成長を意識したコミュニケーションが取りやすくなっています。

■ 組織全体の変化

こうした社員と管理職双方の変化が積み重なったことで、組織全体にも良い循環が生まれました。かつては「給与の決め方がよく分からない」という不満が多かったものの、給与テーブルや賞与ルールが明確になったことで制度への信頼が向上しました。その結果、若手社員の定着率も改善し、技術の継承や人材育成の基盤が整い始めています。

制度が「形」だけでなく「実際に機能する仕組み」となったことで、会社全体に前向きな空気と安心感が広がり、組織の未来を支える力となっています。

(6)後継社長が押さえておくべきポイント

給与制度の見直しは、一度導入して終わりではなく、運用を通じて少しずつ浸透させていく取り組みです。特に後継社長が押さえておくべきポイントは次の2つです。

短期的には不満が出ても、長期的に“納得感”を優先する

制度を変えると、最初はどうしても「前より分かりにくい」「なぜ変えるのか」といった声が出やすいものです。しかし、そこで慌てて元に戻してしまうと、結局は“前と同じ曖昧な制度”に逆戻りしてしまいます。

大切なのは、短期的な反発ではなく、長期的に社員が納得できる仕組みを築くことです。「役割を果たせば給与が上がる」というルールが定着すれば、社員は安心して未来を描けるようになり、組織の土台は確実に強くなります。

社内ではなく“社外パートナー”と進めるメリット

制度づくりを社内だけで進めようとすると、どうしても「誰が得をするのか」「誰に負担がかかるのか」といった感情論に流されがちです。その結果、議論が停滞したり、結局“何も変えられない”まま終わってしまうケースも少なくありません。

そこで有効なのが、社外のパートナーと一緒に進めることです。第三者の視点が入ることで、公平性を保ちながら、感情に左右されず合理的に制度を設計できます。また、導入から定着まで伴走してもらうことで、社長自身の負担も大幅に軽減できます。

まとめ~まずはこの一歩から~

給与制度の見直しは、単なる「お金のルールづくり」ではなく、社員の安心感や成長意欲、そして会社の未来を支える基盤そのものです。

特に後継社長にとって、給与制度を整えることは「自分の経営方針を社員に示すメッセージ」でもあります。

これまで見てきたように、

- 役割を明確にする

- 給与ルールをシンプルにする

- 社員に納得感を与える

この3つを押さえることで、組織の空気は大きく変わります。

しかし、頭では分かっていても「自社の場合、どこから手を付ければいいのか」が見えにくいのも事実です。

そこで、まずは 無料診断 を活用してみませんか?

自社の給与制度の課題がどこにあるのかを簡単にチェックでき、改善の方向性が見えてきます。

さらに詳しく知りたい方には、実際の事例をまとめた 小冊子のダウンロード や、実践的なノウハウを学べる セミナー もご用意しています。

小さな一歩を踏み出すことで、社員の納得と会社の未来が大きく変わります。

今こそ、後継社長として「制度を変える決断」を始めてみませんか?